断片メモ、あたらしい物語について

これ(アルフレッド・ジャリの『絶対の愛』)は五十ページほどの小説で、それぞれ完全に異なった三つの物語として読むことが可能です。すなわち、(一)ある死刑囚の執行前夜の独房における観念、(二)不眠に苦しむ男が、半睡半醒のうちに死刑の宣告を受ける夢を見るという独白、(三)キリストの物語、です。

イタロ・カルヴィーノ『アメリカ講義 新たな千年紀のための六つのメモ』より

ジャリを読んだことはないが(書店で前衛音楽の楽譜のようにユニークな著作は見かけた)カルヴィーノは本書で「超・小説」という観念を提示し、その例としていくつかの小説を紹介している。

その一つが自作の『冬の夜ひとりの旅人が』であり、彼曰く「小説的なるものの本質を長編小説のいずれも冒頭だけの十篇に凝縮して示す」ものであった。

また一つは同じく彼の『宿命の交わる城』であり、「一組のタロット・カードのような、多様な意味を可能性として備えている図像的要素から出発して語りを増殖させてゆく」ものだという。

そしてまた一つとして紹介するのが、ジョルジュ・ペレックの『人生 使用法』である。

アパルトマンの五階建ての一室ごとに一章をあて、それぞれの住人やしつらえや部屋や住人の歴史をも巻き込んだ物語を描くとともに、それら短編の交差によって長編を展開するという幾何学的な、機械装置的な、カルヴィーノは「百科全書的」とも言っている独特の構造を持った本であるが、それらの共通点としてカルヴィーノが挙げるのは「語り得ることの潜在的な多様性の抽出見本」であるということだ。

これで「超・小説」とはどういうものか、わかっただろうか?

つまり、直線的物語という小説の約束を壊して、並行宇宙を束ねる様にすべての、あるいは複数の物語を語ろうというとすること、小説の構造への実験性、それがカルヴィーノが「超」という言葉をつけてあらわした新しい小説である。

このようにカルヴィーノは多様性を擁護する。また異なるモノ同士の意外な組み合わせのおもしろさを奨励する。

そこから思いついたものとして、例えばこんな遊びはどうだろうか?

まったく関係のない、短い小説(または小説の一部)を複数読ませる。そしてそれらはみな一人の作家の作品であると伝え、作品からその架空の作家の世界観を想像してもらうのだ。あるいは「手のうち」がわかっていても、作品に意外な新たな見方をもたらすかもしれない。

またもう一つ、カルヴィーノにならって打ち壊したいと思っている小説の約束が僕にはある。それが、「小説は読み解かれなければならない」ということである。

僕が常々思うのは、ある小説が伝えられるのは、究極的にはその小説についてだけなのではないかということだ。であるとすれば、なぜ遠回しな、効率の悪い引き伸ばしをするのだろうか?

だったら小説のなかにおいて、その小説について説明してしまってはどうだろうか?

だからその小説の主人公はその小説自身で、書き出しはこう始まるのだ。

「わたしはこの小説である。わたしのなかに書かれている内容とは・・・」

そこで小説はときに自分が書かれた意味を見失ったり、筋を失念したり、読者に食って掛かったりするかもしれない(あるいは自分をそのように書いた作者に怒るかもしれない)。

そんなのはやっぱり虚構の遊びでしかないかもしれないが、作者がすべての小説の仕掛けやテーマ、コンセプトという手のうちをばらしてしまって、むしろそういった構造をメインコンテンツとすることもできるのではないか(批評なんかは他人が作った物語のそういう構造を見世物にしているわけだ)。

そうしたコンセプトの、アイデアについての本というものを日々考えているのだ。

イリヤ・カバコフから来るべき書物

『イリヤ・カバコフの芸術』

沼野充義

馬鹿げた奇想天外なものに見えるアイデアばかりだが、この一つ一つがユートピアという砕け散った「大きな物語」の破片なのである。

イリヤ・カバコフ(1933~)

ウクライナ出身。「ソヴィエト連邦」を主なテーマとした芸術家。

挿絵・絵本画家。アーティスト。

僕の周辺でイリヤ・カバコフを知る人はいままでいなかった。作品は比較的明確で、また作品のコンセプトを豊富なテクストで語るのが彼のスタイルなので現代アートの入門としてもカバコフは適していると思うのだが、まだ日本での知名度は高くないのだろうか?

そこで今回は事典風に、イリヤ・カバコフの作品世界を紹介したい。

虚構の世界観に虚構と知りながら足を踏み入れ、その世界を体験し尽くすのがカバコフ流なのだから。

ソヴィエト連邦

正式にはソヴィエト社会主義共和国連邦。社会主義の革命家たち、および芸術家たちによって構築された想像上の共同体。ユートピア芸術のひとつ。

後には国家というシステムの持つ不条理性の実験的表現の場となり、言論の統制、罪状のわからぬ突然の逮捕、隣人の蒸発などといった幻想的な日常を描いた作品としてM・ブルガーコフ『巨匠とマルガリータ』、V・ペレーヴィン『チャパーエフと空虚』などが評価されている。

イリヤ・カバコフがその作品の共通した世界観として提示したことでも知られる。

決してソヴィエト権力に対するノスタルジーとか、その復権への夢を表しているわけではありません。思想上の主眼は、社会主義は良いものだ、ということです。良いものであるだけでなく、まさに生の祝祭なのです。しかし、社会主義には決して手を触れてはなりません。・・・ユートピアの中だけのものであるべきで、決して実現させてはならない、「実行に移し」てはならないのです。

カバコフが1991年に発表したインスタレーション(展示/設置)『赤い車両』はその代表例である。

インスタレーションの第一構成部は木造の梯子状であり、未来へと上昇していくユートピア的歴史観を表す。

第二構成部は赤色に塗られた車両であり、側面部に窓はなく、かわりに「社会主義リアリズム」(ソヴィエト・シリーズの作品群に登場する美術様式で、国家のスローガンを視覚化したものに他ならない)の絵が掛けられている。車両内は薄暗いステージのようになっており、観客は期待とともにそこに乗り込むのだが、どれほど待っても何も起こることはない。

やがて待ちくたびれた客が入り口とは反対側から車両を降りると、そこにはインスタレーションの第三構成部が広がっている。それは壊れたタラップ、包装紙の切れ端、板や段ボール、空き箱といったガラクタの山である。観客は第一・第二構成部を作るために使われたそういった残骸が、そのままそこに放置されている様子へとたどり着く。

それこそ作品内で登場人物たちがソ連という理想国家の崩壊後に見る、「未来の後」という光景を表したものなのである。

トータル・インスタレーション

・・・・・・「展示空間のすべてが全面的に変容し、観客も通常の町や美術館の状態から締め出されて、観客のために作者が構築した特別な世界の中に入っていく」(カバコフ)ことを目的とするのである。イリヤ・カバコフが初めて提唱し、彼の活動の大きな部分を占めている。

世界観そのものを作品として提示することがその特色であり、そのためにカバコフの作品は強い物語性を持つ。いわば物語を空間というテクストによって描くのである。

中でも特異なのが『十の人物』という連作インスタレーションであり、共同アパートを舞台に奇妙な観念(コンセプト)にとりつかれた思想家/芸術家の姿を描いたものである。そこで観客は彼ら十人の人物たちの暮らしていた部屋をのぞき見、そこに残された多くのテクストから彼らの奇天烈な夢と生活の様子をうかがい知るという形で作品を鑑賞する。

その一つ「自分の部屋から宇宙へと飛び去った男」(上写真)では、封鎖された入口から中をのぞきこむと、壁一面に張り付けられたプロパガンダのポスター、ロシア宇宙主義的なイラストレーションの数々、用途不明の手製の機械、その設計図、そして大穴の開いた天井が見て取れる。また廊下の壁には警察が作成したのだろう聴取のメモが貼りつけられている。観客はそれらを手掛かりにして断片的な物語を自ら解き明かしていくのである。すなわち、ここに住んでいた男は自作の理論によって宇宙へと飛び去って行ったのだ。

カバコフのインスタレーションの特徴が多くのメモ・テクストである。

観客は作品を文字通り「読み解いて」行く。

また水戸芸術館に設営された『シャルル・ローゼンタールの人生と創造』(上写真)ではカバコフはシャルル・ローゼンタールなる架空の画家を創造し、「技術の習得に優れていた画家、ローゼンタールが、20世紀初頭という時代の影響を受けながら多様な表現を試みるが、 若くして夭折するという設定のもとに、イリヤ・カバコフが平面作品を制作し、展覧会はひとつの物語のように展開される※」というメタフィクショナルな展示を行っている。

そのような重層的な設定のもとでの展示の集大成的であるのが1995年から制作された『プロジェクト宮殿』であり・・・・・・

プロジェクト宮殿

そのコンセプトはソ連に暮らす様々な市井の人々の夢想したプロジェクトを集めた宮殿、というものである。全体は「自分を改善する方法」「世界を改善する方法」「プロジェクトの出現を刺激する方法」に分かれているが、それら展示されたプロジェクトの一部を挙げると

「天使の翼を作って、人知れずこっそりそれを着用する」

「千メートルを越す高い梯子のてっぺんで天使に出会うのを待つ」

「地上二八から三〇キロの高度に八六台の特別なパネルを打ち上げて、地上の<生命

エネルギー>を平等に分配する」

「重力の向きを逆転させる装置を作って空に舞い上がり、空中に暮らす」

など、その一つ一つを幻想的な掌編作品と考えることもできる。

・・・・・・カバコフの言う「プロジェクト」は「馬鹿げた奇想天外なもの」に見えるかもしれないが、それらは同じくらい奇想天外な観念によって作られたソ連、そして20世紀という時代を風刺的に表すのである。

また同時にカバコフは新しい物語の表現方法についての探究者でもあった。トータル・インスタレーションというしばしばメタ的構造を持つ展示によって、メモやノート、インタビュー、コメント、夢想的な計画、作品の注釈といったそれまで文学作品たりえなかった「コンセプトそのもの」を作品として顕したのである。

『プロジェクト宮殿』とはそれら断片的な物語を容れるための「枠物語」、三次元化された『千夜一夜物語』であったのだ。

(「代替現実」の頁を参照)

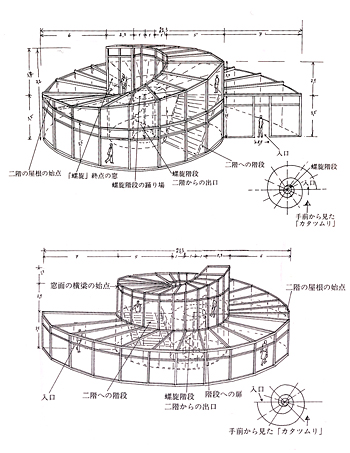

「プロジェクト宮殿」の図面

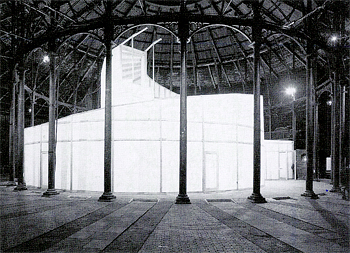

実際に設置されたもの

このようなプロジェクトの説明とその模型が展示される

※水戸芸術館公式サイトより

起こらなかった世界から来るべき書物

『アンビルト・ドローイング 起こらなかった世界についての物語』 三浦丈典

前回紹介した代替現実ゲームがナショナル・ジオグラフィックでも取り上げられていた。

http://nationalgeographic.jp/nng/article/20121011/326463/

(「研究室」に行ってみた)

第一回 代替現実でいともたやすく現実は崩壊する

第二回 こんなにすごい!代替現実

第三回 客観的な現実などそもそも存在しない?

第四回 代替現実で、ちょっと悟りの境地まで

第五回 代替現実であんなことやこんなことも

さて、紹介するのはこの本。

『アンビルト・ドローイング 起こらなかった世界の物語』三浦丈典

こういった虚構の恍惚こそが、彼の思う理想の現実だった。構造的不合理性や、ひとつのモチーフを執拗にくりかえす単調な造形は、同時代の建築家からも批判の的となったが、彼の興味は新しい未来の建築形式やひな形ではなく、演劇のような一回きりの体験、これより後にも先にもつくられない固有の建築だったから、むしろ当然のことだった。

著者はいう。この現実の存在の分だけ、無数の「起こらなかった世界」が存在していると。=「つまり僕たちは現実の時間を積み重ねて歴史をつくっていると同時に、その何倍ものパラレルワールドを日々喪失しながら、いまこの瞬間を生きているのです。」

計画されながら実現されなかった建築、そこにはそもそも実現を意図していなかった思考実験的作品、挿絵、アートまでもが含まれる。

そのような多彩にして空虚なアンビルト(未建設)のドローイングを集めた小品的画集。著者によるオブジェ的な解説エッセーが付き、建築という行為そのものの持つ幻想的な魅力を捉えている。

今回はアンビルト・ドローイングのコンセプトに従い、僕も断片的=未完成的に感想を配置していこうと思う。

紹介される建築家、それは建築士とは違う。まったく新しい世界を夢見る者たちが、その職に関係なく建築家と呼ばれる。本書をめくっていくと、いつしかそこには奇妙な、アンビルトの建築家・・・画家であり、絵本作家でもあり、空虚な理論家でもある、しかし常にユーモアを保ったひとりの人間の姿が浮かび上がるのだ。

虚構のもの=起こらなかった・起きたかもしれないものの魅力にとりつかれ、現実を疑い、現実に警告を発し、現実にしばられず、現実を終わりなく増殖し、拡散していくネガティブと紙一重の豊饒さこそが、その生となる。

そして

アンビルトの美学は実現不可能なものの美学へ。実現不可能なものの表現というオブセッションを含む。

本書で紹介されるハンス・ペルツィヒのデザインした劇場

冒頭の引用は彼の作風を指したもの。

あるいはそれは神的な現象。人間は実現不可能なものに魅かれそれを表現・記述しようとする。神的なものを定義し、神学を構築する原理は、モダニストにはアンビルトのオブセッションと解されるだろう。

実現しなかったものの崇高・実現不可能なものの美学

そして実現しないという表現

ヒトラーの夢想した世界首都ゲルマニア

ソビエト宮殿の案のひとつ。ウラジミール・シューコによる。

ウラジミール・タトリンによる第三インターナショナル記念塔

=“回転する”塔

映画『メトロポリス』の未来都市

ただアンビルトなドローイングのみによって世界を残す。

作ることなく、世界を表す。

現代においては物質によって建築を行うことは時代遅れでしかない、

今や設計者は思念と想像力によって自らの仕事を刻むのだ。

それは文学にも通じるだろう。書くことは陳腐となり、書けないことについて書くことも古び、書けたかもしれないことについて書くことも試された。もはや残されたのは「書くべきことを書かない」という道しかないのかもしれない。書かない。書かないことによって顕される作品。

「人々は神を物語るのではなく、物語に神の属性を付し、崇めねばならないと考えた。ゆえにあまりに壮大、複雑、困難となる物語の構想は人の想像力と執筆力を超え、ほとんど苦行僧のごとき作家たちの集団によっても、活字には至らなかった。

しかし時代がさらに下ると、彼らは意図的にその完成を避け、不可能さゆえにそれら物語を愛した。彼らはようやくそこに神の残響を見出したのである。」

未整理のメモより

真の物語作者は実現を、完成されることによる終わりを果てしなく避けゆく。なぜなら、常に物語とともに、物語において生きたいから。

完成された書物という概念は、ユートピアでしかないのだ。

まさにその字義通りの。

こういう灰汁の強い建築家はドイツやロシアにはうじゃうじゃいた。彼らの大部分は生涯で一軒の小屋すら建てていないのに、作品を通して世に問いかけ、ヨーロッパ中に影響を与えていたことを思うと、いまよりよっぽど真っ当な世界じゃないかと思う。

ああ、僕はそのようなアンビルト建築家でありたいと思う。

代替現実から来るべき書物

『のめりこませる技術 誰が物語を操るのか』

フランク・ローズ

“代替現実ゲーム”として知られるこの手の体験は、ゲームと物語の交配種だ。“物語”は断片として与えられる。その断片をつなぎ合わせることがゲームとして機能する。しかしそのパズルは一人で解くには膨大過ぎる。だからウェブという集合的知性によってピースを組み合わせ、謎々を解いていく。そしてその過程が“物語”となって繰り返しオンラインで語られていくのだ。究極的にその“物語”は映画によって与えられる物語とはまったく違った意味の、観客それぞれが体験し語っていく物語になる。

向こう側から走ってくる汽車の映像は今日でいう3Dのような迫力を持ち、それだけで観客が驚き身をすくめるほどのスペクタクルとなった。しかしその開発者リュミエール兄弟は、これは一時の流行でしかないと考えていた。つまりは次々と登場しては飽きられていく見世物にすぎない、と。

だが彼らの予想を裏切り、映画は人々のある欲求に火をつけた。

やがて情景描写でしかなかった映画に、簡単な喜劇調の筋がつけられる。ピアノ伴奏のBGMも加えられるようになった。そして1902年、元マジシャンであったジョルジュ・メリエスによってヴェルヌの小説を原作とした『月世界旅行』が公開される。それこそが物語映画の誕生だった。

リュミエール兄弟の予想を覆し、映画というメディアを人間文化の一側面にまで成長させた人々の欲求、それは物語への欲求だったのである

映画史とは新しいテクノロジーによる物語の歴史であった。それは新しいテクノロジーによる、鮮烈なイメージを伴う全く新しい物語だった。「では現在、どのようなテクノロジーが物語を語っているのか」というのが、本書の投げかける問いなのである。

世界を体験する物語

本書の著者フランク・ローズの名を僕は耳にしたことがなかったが、ソニーやアップル社、ハリウッドのリアルな内幕を取材してきた雑誌ライター兼編集者だそうだ。アメリカを中心としたマーケティングの仕掛け人たちへのインタビューによって、彼は情報社会における「物語る」テクノロジーの最前線を紹介していくのだが、これがめっぽう面白い。まるで人文書を読んでいる気にならない。良質の近未来SFを読んでいるかのようなセンス・オブ・ワンダーに満ち溢れているのだ。しかも付け加えるならば、本書の内容は日本ではまだほとんど注目されていない領域なんじゃないだろうか。

例えば冒頭に引用した「代替現実ゲーム」というものがある。それまでの物語というのは、言ってしまえばスーパーマーケットの缶詰と同じで、完成され陳列されたものを購入するというものだった。しかしテーブルトークRPGの開発を通じて対話型の、「物語を語るまったく新しい方法」を求めていたマイクロソフト社のジョーダン・ワイズマンはそれを真っ向から覆そうとする。つまりこうだ。

それは“分断された物語”という認識だった。例えばワイズマンが話を作り、その話が“本当”であれば存在したであろう証拠を捏造する。そしてその“話”と“証拠”をインターネットに散りばめてやれば、後は“受け手”が勝手に“物語”をつなぎ合わせる、という考え方だった。動物たちが食物を求めて放浪するように、人間は情報を求めてさ迷い、見つけた情報で自分たちの物語を語るだろう。それが彼らの理論だった。

そこでは物語は現実から隔離された仮想現実ではなく、現実の上にレイヤーのように上書きされた「代替現実(オルタナティブ・リアリティ)」となるのだ。日常のショッピングモールなどの公共空間でゲリラ的にパフォーマンスを行うという「フラッシュモブ」が一時期話題となったことがあったが、代替現実ゲームはそれを何倍にも拡大した規模と、そして期間にわたって繰り広げられる。そこにはもはや物語の消費者は存在しない。不遇なハーバート・クエインあらためボルヘスが予言したように、僕たち一人一人が物語の作者に、参加者になるのだ。

'One Day More' Polish Flashmob - YouTube

「フラッシュモブ」

ウェブ2.0という名の未来世界劇場

この「消費者から参加者に」というのは、本書で紹介される様々な物語マーケティングに共通するキーワードになる。フランク・ローズは言う。新しい物語は「非連続的」でなければならない。タランティーノは時間軸から外れた断片集として『パルプ・フィクション』を仕立て、散りばめられた謎と記憶の混乱に満ちた入り組んだストーリーラインによって『ロスト』をはじめとしたアメリカ・ドラマは世界市場を席巻した。非連続的であることで、受け手の想像力は刺激される。

またこうも言う。新しい物語は「参加型」でなければならない。映画脚本家を起用することで、『コール・オブ・デューティー』シリーズ以降FPS(ファーストパーソン・シューティング)ゲームは単純な撃ち合いゲームから体験し操作する物語となった。また日本でも小島 秀夫がゲームを「操作する映画」と位置付け直すような『メタルギア』シリーズで世界的な成功を挙げている。どちらもゲームであるという特性によって物語の可能性を広げる挑戦的作品だ(例えば主人公が重傷を負ったピンチのシーンでは、プレイヤーも思うように操作できず、もどかしい無力感を味わうことになる。僕自身あまりゲームはしないのだけど、このシーンを見て感動してしまった)。

「FPSの視点」

そしてまた、新しい物語とは「没入的」でなければならない。つまりどこまでものめりこみ、その世界観に浸る深さだ。『スターウォーズ』の最大の魅力は、映画の本筋に関わらない病的なまでにマニアックな世界設定だった。またフランク・ローズは日本独自のメディアミックス(実はアメリカには近年までこの戦略概念はなかったそうだ)、二次創作、オタクについても触れ、ここに共通して流れるエネルギーを「フィクションの作り話の中だけに存在する宇宙の深淵にドップリ浸りたいという願望。考え得る限りのメディアを通してその架空の世界を体験したいという欲望。その物語世界を延長して、その内側で新しく物語を語ることへの渇望」と評する(この辺でのオタクと日本アニメへの言及は本当にアメリカ人なのか?と疑う詳しさだ)。ごもっとも!といったところだ。

ところでこの「非連続的」「参加型」「没入性」は何も物語だけの特性ではないという。彼はこれを、まさしく現代のインターネットの特徴でもあると指摘する。

これまでのインターネットとは、便利な情報蓄積・配信機構だった。それが今急速に「人々が集合知的につながる器」へと変貌し、文字テキストから映像まで全メディアを包括するウェブ2.0と化している。「代替現実ゲーム」も人々が手軽に検索し、SNSでつながり、自分の見つけたヒントを動画投稿するというインターネットの存在があってこそ実現するものだったが、つまり僕たちの新しい物語というのは、ウェブ2.0という新しい世界観によって現れてきたものなのである。

ふう、ようやく終わりまでやってきた。

本書はまずもって企業のマーケティング戦略が物語をいかにして活用しているのかというイノベーションの本として読むことができる。世界的大企業がこぞって「垂れ流し広告」に代わる新しい物語を導入しようとしている試みは、一読の価値があるだろう。

しかし一方で本書が繰り返し語るのは「人間とはどこまでも物語を必要とする生き物なのだ」ということだ。本書は人間と物語についての優れたエッセイでもあるのだ。

ボルヘスから来るべき書物

「ハーバート・クエインの作品の検討」(『伝奇集』岩波文庫より)

ホルヘ・ルイス・ボルヘス

彼は、すぐれた文学は非常にありふれたものでその域に達していないような街の会話はほとんどない、という意見だった。

・・・ただ、彼の本が驚きを与えることを狙いすぎていることは明らかだ。

いまさらボルヘスなのか。

文学好きには周知のこの南米の巨人について、いまさら付け足すべきことがあるだろうか?いや、いまだからこそ、そしてこれからもボルヘスなのだ。

なぜかといえば、20世紀のもはや古典に近い作家であるにも関わらず、その文章の中には絶えず「未来の文学」の姿が見出されるからだ。

彼は自分の基本姿勢を次のように要約している。

長大な作品を物するのは、数分間で語りつくせる着想を五百ページにわたって展開するのは、労のみ多くて功少ない狂気の沙汰である。よりましな方法は、それらの書物がすでに存在すると見せかけて、要約や注釈を差し出すことだ。・・・より理論的で、より無能で、より怠惰な筆者は、架空の書物にかんするノートを書く道をえらんだ。

冒頭からこれだ!文学史そのものを全否定しかねない主張を、「弁解」としてさらりと書いて見せる。このバラード的に言うなら「長編の構想を短編として書く」四次元的な歪みこそがボルヘスの醍醐味だろう。

僕は初めてこの文を読んだとき本当にしびれた。小説家の書くこととしてはほとんど異端的ですらある。こんなことを書いても許されるのかと目を丸くした。

そして今でも、ここを読むたびに繰り返し痺れさせられる。ボルヘスという作家は奇妙なまでに、常に新しく感じられるのである。

例えば、ここには文学史上の大発見がある。それは「小説として書くことが不可能なアイデアでも、すでに書かれたものの要約としては書くことができる」ということだ。実はそういうことは古代ギリシア以来ずっとわかっていたことだったが、ボルヘスは「じゃあそれはどこまでできんのよ」ということでその構造と限界を実験した。

ボルヘスのこの発見から始まる一連の前衛的な小説を、僕は「予告篇の文学」と呼んでうるさいほどにその話をしているんだが、まあ「予告篇を見てワクワクして劇場に行ったら意外とガッカリ、ってことあるでしょう?」と言えば同意して下さる方も多いんじゃないだろうか。

それにしても、元々ボルヘスはアルゼンチンに生まれながら西欧式の教育を受け、スペインでモダニズム的な詩の変革を唱える「ウルトライスモ(超絶主義)」のメンバーになっていたバリバリの前衛作家だった。個人雑誌を刊行し、宣言をぶちあげ、夜のブエノスアイレスの街を壁新聞を貼ってまわったりもしたそうだ。ダダイズムや未来派と雰囲気を共にする文学運動家だったのだ。

そのためだろうか。彼の作品はひとつひとつの短編が未来派のオブジェのようにマシーン的で、きわめてコンセプチュアルだ。つまり、装置かシステムのように稼働するのだ。僕はボルヘスの短編をイメージすると、ロクス・ソルス邸に置かれた錬金術師の作った永久機関のようなものを(そんなものはないが!)思い浮かべる。

なかでも、あまり世間で話題にあがらないものの、僕が推している短編がある。

それが「ハーバート・クエインの作品の検討」だ。

先ほどの主張を体現するような、架空の作家の紹介という風変わりな小説だ。ほとんど評論そのものといった文体で、小説と呼べるのかと疑問視する人もいるのではないかという、典型的なボルヘス作品である。しかし、小説が人間を描くものだというのなら、ここにもちゃんと人間のドラマがある。

タイトルにもなっているハーバート・クエインはすでに故人となったという設定の作家だ。冒頭に掲げた引用は彼の考えを述べたものだが、それを一見してわかるとおり彼はきわめてユニークな理論家である。作家にとって過剰な理論は破滅につながる。彼はその理論のために、あまりに奇妙な作品ばかりを発表し続け、結果世間から忘れられていったという不遇の作家なのである。

ボルヘスはそんな物語の最後、彼の「もっとも独創的で、疑いもなくもっとも称賛されず、もっとも世に知られていない」作品を紹介する。それが『声明』である。

クエインの宿命として、そこでも彼の奇妙な理論が根底となる。

ヨーロッパ人で、と彼は語った、潜在的に、あるいは現実的に、作家でない者はいない。彼はまた、文学が提供することのできるさまざまな楽しみの中で、もっとも大きなものは創作である、とも宣言した。

ここから彼が考案したのが、あえて断片的な、未完の物語のみを提示し、読者が作者となるための創作の題材を与えるという『声明』なる作品なのである。

作中ではクエインを最終的に破滅させたこのアイデアは、現代においてもっと真剣に考えられるべきだと思う。

いまやブログやSNSの発達で「投稿文化」が自明のものとなり、何か面白いコンテンツがあればパッとスマホを出して投稿し、リツイートしたりイイネしあったりしている。「小説家になろう」系サイトや作品ウィキやファンサイトによって、人々の欲求は物語に浸かるだけでなく、それを語りなおすという所に集中してきているのだ。

その辺はオタクや同人といった日本独自の物語文化に関わってくるし、最近『のめりこませる技術』というこの領域についての良い本も出たのでまた別で考えるとするが、とにかく、21世紀以降急速に意識されるようになったことを、ボルヘスのこの短編はゾッとするほど的確に示しているのである(こういう所から僕はボルヘスSF作家説を唱えている)。

ボルヘスには書く人間にとっての新しい可能性がまだまだ詰まっているようだ。